国博有个小院,文物“体检”用高科技!3D打印解决青铜器修复难题

中国国家博物馆出发,一路南行,近30分钟的车程后,一座安静的小院映入眼帘。这里,便是国家博物馆文保院的所在地。国家博物馆馆藏143万件文物,在这间国家级“文物医院”中得以修复和保护,全国文保单位经常在这里寻求技术支撑、修复协助。文保院内,6个研究所各司其职,近40位文物修复师伏案埋首,悉心呵护着文物的健康,将中华千年文脉薪火相传。

近日,记者走进这间“文物医院”,探秘国博文物修复那些事儿。

文物“体检”用上高科技仪器

如同病人进医院看病一样,所有的文物在修复之前也要做个“体检”,这些工作都是在藏品检测与分析研究所完成的。通过对文物及相关样品的分析检测,修复师才能根据“体检报告”,制定相应的保护修复方案,专家评审通过,才开始正式保护修复。文物保护修复过程中,也会持续检测,随时掌握文物的健康情况。目前,研究所里有30余台仪器,为各类文物做“体检”。

文保院2楼,一间明亮的实验室里,一台复杂的仪器正在运作,文物检测人员丁莉向记者介绍,面前的仪器叫做气相色谱质谱联用仪,应用非常广泛,可以用于古代有机遗存的分析,例如鉴定出土纺织品中的天然染料,古代器物中食物残留等。另外,它还可以用来检测博物馆展厅和库房中的挥发性的有机物,“比如空气中的酯和醛等,会影响参观者的体验与健康,另外还有一些酸,会对文物产生伤害。这些都需要我们来提取极少量的样品,用这台仪器来检测。”

文物检测人员丁莉正在操作气相色谱质谱联用仪,检测分析天然染料

另一间屋子内,文物分析检测人员杨琴手持一个小小的样品台,向记者展示她从油画上取下来的样品,“大概在这里有个小点,肉眼勉强能分辨。”杨琴介绍,把这么小的一粒样品放在扫描电子显微镜下观察,就可以分析出这部分油画颜料的元素组成,根据样品形貌、元素成分和分布的不同,可能推断出原画的笔法,以及后期是否有过修补等信息。

80后工作8年临摹280余件藏品

一张方桌,一摞纸,一盘墨,几支笔……走进文保院书画文献修复研究所,一位白发苍苍的老者正挥动笔墨,临摹写下毛主席的手迹。老人名叫王秋仲,自1975年到中国革命博物馆(现中国国家博物馆前身)工作起,一直从事革命文物文献修复复制工作,至今已45个年头。今年1月,他被国家博物馆聘为终身研究馆员。

对于王秋仲来说,眼前的这一张方桌,是他的一方天地。国家博物馆藏有大量革命文物,其中包含著作手稿、信件、日记、电文、题词等等,诸多手迹类革命文物的复制临摹在这里完成。

“这些手迹类文物,经过岁月的洗礼,有的文物原件的纸张早已泛黄发脆,为避免珍贵文物在陈列展示中受到损害,需要对原件进行复制,用复制件替代文物原件展出。”王秋仲说,文物能够保存至今,十分不易,修复师要怀着敬畏之心,保护好,传承好,让文物“活”起来。

“这个我管它叫‘字坯子’,大笔一挥把它整个做下来很快,只要一个半小时。”王秋仲捧着自己临摹的手迹,对记者解释道,“但是后续的所有细节,包括字的深浅衔接、层次、融合程度,要一点点地打磨,在临摹的过程中,有一个笔画没有写好,就要重新写。完成一幅复制件,少则需要几天,多则几个月。”

在王秋仲看来,手迹类文物的复制性临摹不论是从技术手法,还是从保护角度来讲,都是文物保护工作的延续,它是一种更深层次的文物保护技艺。“但复制不是复印,不能为了方便省事而凑合。”

博物馆中展出的复制件,必须要“真”,才有资格代替原件展出,这既是对文物的尊重,对历史的尊重,也是对观众的尊重。如何做到“真”?王秋仲说,文物复制要依照文物的体量、形制、质地、纹饰、文字、图案等历史信息,基本采取原技艺方法和工作流程,制作与文物相同制品。“如果原件是已经泛黄的纸,复制的用纸就需要先染色,然后再书写。”

然而要完美地完成复制临摹,笔功才是第一。要通过不断学习和临摹古人作品,全面把握历代书风,提高自身修养,这样才能达到“形神兼备”。“这得每天都练,要不没三天手就生了。”

从毛笔手迹、钢笔手迹、铅笔手迹的临摹,到印刷类模糊件的描样以及手绘图案的复制临摹,从材料处理、辅助措施到摹写方法、修整方法……王秋仲以精湛的技艺,在45年里复制性临摹了3000多种,5000多件作品。这其中,包括“中国革命史”“近代中国”“世纪伟人邓小平”“红军长征胜利七十周年”等陈列展览部分文物文献的复制,毛主席纪念堂、朱德纪念馆、刘少奇纪念馆、邓小平故居纪念馆等文博单位复制的相关文物文献。今年,王秋仲复制了孙中山《博爱》手迹等重要文物。

“别光看我,看看我徒弟。”王秋仲将记者引到另一张方桌前,80后女孩吕雪菲正沉浸在一幅山水画的临摹中。

王秋仲与吕雪菲师徒

国博文保院延续了传统的师承制模式,新员工入职后由师傅手把手教,磨炼3年,经过评审出具报告,才能出师独立承担修复任务。从中国人民大学艺术学专业硕士毕业的吕雪菲是可遇不可求的好徒弟,“她从小研习书法,笔功扎实,勤奋好学,细致耐心,求真务实,更重要的是她特别喜欢这份工作。”王秋仲说,自雪菲毕业来到文保院的8年间,她复制临摹了约280余件藏品,这些作品早已达到师傅的“免检”标准。

文物临摹复制后,复制品与原件会一并交还,不同的是复制件背面会盖上“复制”字样的章,以区分原件,复制过程中的残次品也会销毁,不能留存。王秋仲说,虽然有时感觉自己两手空空,但45年来从来没想过要放弃或改行。择一事,终一生。“看不见手艺,但能看得见传承,这是奉献,也是收获。”

用特制纸张修复西藏罗汉拓片

另一间屋子内,修复师王博戴着口罩,手持镊子,轻轻夹起细如鱼鳞的纸片,一点点修补一幅西藏博物馆馆藏的罗汉拓片画作。

西藏罗汉拓片细节

这幅罗汉拓片的上半部分已经修复完成,从下半部分大面积褶皱的裂纹来看,岁月在这幅精美的黑色画作上留下了不少痕迹。“我在三个多月前接手了这幅清乾隆年间的拓片,它在装裱时以西藏唐卡的形式,被直接贴在了布上,但是布和纸的韧性是不一样的,布的劲儿大,纸的劲儿小又特别薄,长年累月地,在拓片被卷起、伸缩之间,纸上就被磨损出一道一道细小的裂纹,露出斑斑点点的淡黄色衬布。”王博说。

修复师王博正在修复西藏罗汉拓片

为了找到在色泽和质地上与原画最为相近的纸,王博做了许多尝试:首先要选墨,各种墨要进行实验,直接染色也不行,要自己一下下拓出来,保证光泽、色泽一致,“拓出来的纸会有略微的飞白,染出来是‘死黑’的,阳光下看的很明显。”王博解释说。选纸更有讲究,宣纸拓完之后会分层,他就专门找厂家定制了一种纸,“这种纸像棉连纸一样薄,但是它的韧性更好,利于文物日后的保存。”

动手修复更是难上加难。在修补之前,王博首先要将裂纹起翘的部分用镊子一点点挑起来,再用浆糊回贴平整,才能正式开始填补裂纹。在填补时,他要根据裂纹的破口大小,将整张的纸撕成一片片直径不到1厘米的纸片,再将细碎的纸片补回到原画上。由于纸片太轻太小,王博大气都不敢喘,不得不戴上口罩,避免将纸片吹散。

修复拓片上磨损的文字时,王博还特意请教了国家图书馆的专家。“有些字已经看不清字的结构了,我就给它空出来,有些字有可参考的结构,我就可以给它补出来。”

如此精细的工作,极其考验修复师的耐心,3个多月过去了,修复工作这才完成了一多半。整幅画作修复完成后,王博还要请教丝织品保护方面的专家,以求更好地将用来装裱拓片的丝织品修复完整。

3D打印解决青铜器修复难题

国家博物馆“文物医院”的历史可追溯至新中国成立之初。1950年,国立革命博物馆(国家博物馆前身之一)筹备处成立时,便设立了文物复制机构。上世纪60年代,科技开始进入文物保护领域,革命博物馆和历史博物馆都成立了文物保护实验室,后来演变成国博的文物科技保护部。2018年,国博内部机构改革,文物科技保护部与艺术品鉴定中心科技检测室合并,成为如今的国家博物馆文保院。文保院下设环境监测研究所、藏品检测与分析研究所、器物修复研究所、金属器物修复研究所、书画文献修复研究所、油画修复研究所等6个研究所,基本覆盖了文保领域的各个分支。

金属器物修复研究所内,修复师李沫在为馆藏“鎏金金刚勇识菩萨”进行取样记录

经过半个多世纪的探索,后母戊鼎、偶方彝等国之重器的保护修复,让金属器物修复成为国博文保院的金字招牌。

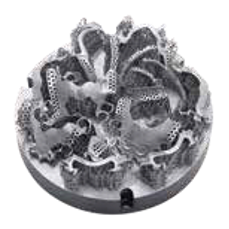

与书画文献修复研究所的沉静不同,金属器物修复研究所则显得相对“喧闹”一些。工作室里,几位修复师正在做着信息采集、取样、清洗、焊接、调色、补配等工作。每年都有大量来自全国的青铜器被送进文保院,由这些金属文物领域的“医生”协助修复。这些器具大多出自商周时期,历史久远,浑身铜绿,存在断裂、残缺、腐蚀、硬结物、层状堆积等多种损害。

对于这些文物的修复,文保院除了有激光清洗机等高科技设备,还用上了3D打印技术。相关负责人介绍,青铜器的保存状况各异,很多具有复杂的装饰工艺,涉及鎏金、错金银、宝石镶嵌、彩绘等形式,按照以前传统的复制和修复方法,需要修复师对文物进行翻模、铸造,但是按照现在的保护理念来说,已经不允许修复师再进行翻模了。因此,研究所采用了3D打印技术,对文物先进行激光三维扫描,建模后再进行3D打印输出,最后结合传统的技艺完成文物的复制或修复。

(来源:北京日报客户端 北晚新视觉网 如有侵权,请及时联系删除)

- 上一篇:诺贝尔化学奖得主:3D打印将

- 下一篇:让经典汽车走出车库,3D打印